Circe e Ulisse

4

Circe e Ulisse (Quarta parte)

I 22 naufraghi, inviati da Ulisse, e capitanati da Euriloco, sono stati vittime del terribile sortilegio della Maga Circe, trasformati in maiali, e rinchiusi nel porcile della Maga. Euriloco si era tenuto alla larga, e si era salvato. E’ quanto abbiamo raccontato nei capitoli precedenti, ai quali si può accedere, a partire dal III ( http://www.ilgrandeinquisitore.it/2019/08/circe-ulisse-3/ ) e andando a ritroso fino al I.

Tutto ciò accaduto, Euriloco torna disperato da Ulisse, che decide di salvare gli infelici compagni. Mentre è in cammino, incontra Ermete, dio protettore dei viandanti

(http://www.treccani.it/enciclopedia/ermete_%28Enciclopedia-Italiana%29/). Il dio gli offre protezione e gli fa dono di un’erba, che Ulisse deve inghiottire, come antidoto, appena in presenza della Maga. Cosa che egli fa e, sottraendosi al sortilegio di Circe, resta umano.

Alcune brevi riflessioni sul modus operandi di Ulisse: tutte le volte che egli si trova di fronte a una scelta importante, o a un dilemma esistenziale, o a una sfida, si rivolge a un dio, cioè a una forza trascendente. In questo X Canto dell’Odissea, intervengono: Eolo, dio dei venti, e cioè protettore dei naviganti, aveva dato a Odisseo “l’otre dei venti”, uno strumento miracoloso per superare le insidie del mare; ed Ermete (il Mercurio del politeismo di Roma), che fornisce all’eroe un’erba, come antidoto ai filtri nefandi della Maga.

Parafrasando un grande scrittore contemporaneo (http://www.treccani.it/enciclopedia/vasilij-semenovic-grossman/), quella di Ulisse è “ vita & destino”.

“ Solo alla rapida nave Euriloco fece ritorno,

e la notizia recò, dei compagni la sorte e l’obbrobrio;

né, perché si sforzasse, gli uscian le parole di bocca,

tanto era grande il cordoglio che il cuor gli feriva: eran gli occhi

gonfi di pianto; né altro sapea che levare lamenti.

Ma, come noi, stupefatti, l’incalzavam di domande,

pure, alla fine, ci disse la sorte degli altri compagni.

«Come ingiungesti, Ulisse, movemmo cosí per la macchia,

e in una valle vedemmo levarsi una bella dimora.

Qui sedeva una al telaio, cantava con limpida voce,

femmina o diva, non so. Le dièro una voce i compagni.

Quella súbito apri le fulgide porte, usci fuori,

e li chiamò: tutti quanti le tennero, incàuti, dietro.

Io solamente restai, temendo che frode ci fosse.

Tutti li vidi insieme sparire. Ed a lungo rimasi,

fuori, a far guardia; ma piú nessuno di loro usci fuori».

Disse. Io la spada mia grande di bronzo, dai chiovi d’argento,

presi, e le frecce, e l’arco, me li gittai su le spalle,

e gli ordinai di guidarmi per quella medesima via.

Egli però mi strinse con ambe le mani i ginocchi,

e, lagrimando, queste mi volse veloci parole:

«Contro mia voglia lì non condurmi! Qui lasciami, Ulisse!

Ché neppur tu, lo so bene, potrai ritornare, né alcuno

ricondurrai dei compagni. No, presto fuggiamo con questi:

forse potremo ancora schivar l’ora nostra fatale».

Cosí disse. Ma io con queste parole risposi:

«Se tu lo brami, dunque, Euríloco, resta sul lido,

presso la nave nera, che c’è da mangiare e da bere.

Io però devo andare. Dovere è per me, che mi spinge».

Detto cosí, mi staccai dalla nave, dal lido del mare.

Ma, quando presso ero giunto, movendo pei sacri burroni,

alla magione grande di Circe maestra di filtri,

mentre vi stavo entrando, si fece a me contro il signore

dell’aurea verga, Ermète, che simile in tutto pareva

a giovinetto che imbruna la guancia, negli anni piú cari.

Egli mi prese per mano, volgendomi queste parole:

«Misero, e dove vai, solo solo, per queste colline,

che non conosci il paese? Son lí, nella casa di Circe,

i tuoi compagni, chiusi nel fondo di saldi porcili:

son diventati ciacchi. Tu qui vieni forse a salvarli?

Non tornerai neppur tu, resterai, te Io dico, con gli altri,

lo però dai malanni ti voglio sottrarre, e salvarti.

Entra pur nella casa di Circe; ma prima quest’erba

prendi, che l’ora fatale terrà dal tuo capo lontana.

E tutti quanti ascolta di Circe i disegni ferali.

Essa ti preparerà, mescendovi un filtro, un intriso;

ma senza effetto sarà l’incanto: ché a sperderlo vale

l’erba ch’ora io li darò, salutifera. Ora odi anche il resto.

Come toccato Circe t’avrà con la lunga sua verga,

subito tu dal fianco snudata l’aguzza tua spada,

scagliati sopra di lei, si come volessi sgozzarla.

Essa, sgomenta, invito allor ti farà nel suo letto;

né rifiutare tu dovrai della Diva l’amplesso,

se i tuoi compagni vuoi che sciolga, e che bene ti tratti.

Chiedile prima però che il gran giuramento dei Numi

ella ti presti, che contro di te non disegna alcun danno;

ché, disarmato e fiacco, non debba poi farti del male».

Quando ebbe detto cosi, un’erba mi die’ l’Argicida,

che la divelse dal suolo, mi disse qual n’era il potere.

Negra essa avea la radice, sembravano latte i suoi fiori:

moli la chiamano i Numi: né facile cosa è sbarbarla

per i mortali; ma tutto concesso è ai signori del cielo.

Quindi, per mezzo a le selve dell’isola, Ermète a l’Olimpo

fece ritorno; ed io mi volsi alla casa di Circe;

e m’ondeggiava in vario tumulto, appressandomi, il cuore.

Della ricciuta Dea ristetti alla soglia. E qui, fermo,

un grido alto levai. Udí la mia voce la Diva,

súbito fuori usci, le lucide porte dischiuse,

e mi chiamò: col cruccio nel cuor, tenni dietro ai suoi passi.

Essa in un trono mi fece sedere, dai chiovi d’argento,

istoriato, ricco; né ai piedi mancò lo sgabello.

Quindi, in un vaso d’oro mi pose un intriso, da berlo;

e, macchinando il mio male, l’aveva d’un farmaco infuso.

Or, poi che l’ebbi bevuto, ma nulla era stato l’incanto,

su me batté la verga, volgendomi queste parole:

«Va’ nel porcile, sdràiati adesso con gli altri compagni!»

Disse. Ma io, sguainata dal fianco l’aguzza mia spada,

sopra di lei m’avventai, sí come volessi sgozzarla.

Essa, con un grande urlo, s’abbassò, mi strinse i ginocchi,

e, singhiozzando, queste parole veloci mi disse:

«Chi sei tu mai? Di dove? I tuoi genitori chi sono?

La tua città? Stupore mi prende, che tu quell’intriso

hai tracannato, e schivato l’incanto. Nessun dei mortali

che trangugiato l’avesse, potè mai sottrarsi a quel filtro.

Certo lo scaltro Ulisse devi essere tu. Tante volte

me lo predisse già l’Argicida dall’aurea verga,

che, ritornando da Troia, su negro veloce naviglio,

qui tu saresti approdato. Ma via, la tua spada riponi

ora nel fodero; e poi saliam sul mio letto: ché quivi

nei cuor d’entrambi induca fiducia l’amplesso d’amore».

Disse cosí. Ma io risposi con queste parole:

«Circe, come vuoi tu che teco benigno mi mostri?

Fra le tue mura, in ciacchi tu m’hai trasformati i compagni;

ed ora ch’io son qui, macchinando una frode, m’inviti

ch’entri nella tua stanza, che ascenda il tuo letto d’amore,

si che tu poi mi renda, senz’armi, misero e imbelle.

No, che davvero non voglio salire il tuo letto, se prima

tu non intendi farmi sicuro, col gran giuramento,

che contro me qualche altro malvagio disegno non trami».

Dissi; e súbito quella giurò come io volli; e quando ebbe

fatto quel giuro, di Circe bellissima il talamo ascesi.

Stavano dentro le stanze frattanto al lavoro le ancelle.

Erano quattro, che tutte compiean le faccende di casa.

Erano figlie tutte dei boschi, dei fonti, dei fiumi

sacri, che verso il mare travolgon la copia dei flutti.

Stendeva una di queste sovressi i sedili cuscini

tinti di porpora, belli, stendeva di sotto un tappeto:

l’altra dinanzi ai troni traeva le mense d’argento,

e collocava d’oro canestri sovr’esse: la terza

temprava entro una conca d’argento dolcissimo vino

simile a miele soave, disponeva i calici d’oro:

acqua portava la quarta, (acca sotto un tripode eccelso

ardere un fuoco grande, su cui rese tepida l’acqua.

Poi, quando I’acqua vide bollire nel lucido rame,

postomi entro la vasca, l’attinse dal tripode eccelso,

la mitigò con soave mistura, le spalle ed il corpo

me n’inondò, la stanchezza mortai delle membra mi sciolse,

Quando poi m’ebbe lavato, cosperso di liquido ulivo,

tutto mi ricopri d’una tunica, un manto mi cinse,

e mi condusse sul trono stellato di borchie d’argento,

istoriato bello, sotto i pie’ mi pose uno scanno.

E di mangiare Circe mi disse; né voglia io ne avevo;

ma stavo lí, con le idee volte altrove, a funesti presagi.

Circe, poi che mi vide seduto cosi, che le mani

non accostavo al cibo, ma tutto ero immerso in cordoglio,

mi si fe’ presso, e queste parole veloci mi disse:

«Perché stai dunque, Ulisse, cosí, che somigli ad un muto,

senza bevanda né cibo toccare, rodendoti il cuore?

Forse qualche altra mia frode paventi? Non devi temere,

quando t’ho già prestato il gran giuramento dei Numi »

Questo mi disse; ed io risposi con queste parole:

«Circe, qual uomo dunque, che privo non sia di ragione,

potrebbe avere cuore di cibo gustare o bevanda,

prima d’aver veduti disciolti i suoi cari compagni?

Se tu brami davvero ch’io mangi, ch’io beva, disciogli,

liberi fa’ ch’io possa vedere i diletti compagni».

Dissi. E subito Circe traverso le camere mosse.

con la sua verga in pugno, aprí del porcile le porte,

e fuor li trasse: porci sembravan che avesser nove anni.

Essi dinanzi, alla Diva ristettero; e quella fra loro

mosse; ed uno per uno con un altro farmaco li unse.

Caddero tosto dal corpo le setole ch’eran cresciute

per le virtú del filtro maligno di prima; e d’un tratto

d’uomo ripreser sembianza, piú giovani ancora di come

erano prima, molto piú belli a vedere e piú grandi.

E mi conobbero; ed uno per uno mi strinser la mano,

e fra le lagrime, grida levaron di gioia; e la casa

alto echeggiava tutta. La Diva, a pietà mossa anch’ella,

fattasi a me vicina, mi volse cosí la parola:

«O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse,

ora alla rapida nave ritorna e alla spiaggia del mare.

Prima di tutto, in secco traete la nave alla spiaggia,

e nelle grotte ponete gli attrezzi ed il carico tutto;

poscia ritorna qui coi tuoi prediletti compagni».

Disse. E convinto rimase da quelle parole il mio cuore;

e mi rivolsi alla nave mia ratta, e alla riva del mare.

Quivi i diletti compagni trovai su la rapida nave,

che con miseri lagni versavano lagrime amare.

Come d’intorno alle vacche, se tornano in mandra a la stalla,

poi che satolle d’erba si furon pei campi, i giovenchi

tutti saltellano attorno, né posson tenerli i recinti,

ch’essi con fitti muggiti si lanciano incontro alle madri:

similemente, come comparvi ai loro occhi, i compagni

verso di me, lagrimando, si volsero; e parve a ciascuno

come se fossero in patria tornati di già, nelle mura

stesse d’Itaca alpestre, dov’erano nati e cresciuti.

E, tra le lagrime, queste dicevano alate parole:

«Pel tuo ritorno, Ulisse divino, cosí ci allegriamo,

come se ad Itaca giunti già fossimo, al suolo natale.

Su via, narraci come son morti gli altri compagni’ ’.

Dissero; ed io con queste parole soavi risposi-:

«Per prima cosa, la nave tiriamo sul lido all’asciutto,

e nelle grotte poniamo gli attrezzi ed il carico tutto.

E tutti quanti poi sbrigatevi insieme a seguirmi,

ché nella sacra dimora di Circe vediate i compagni

starsene a lauta mensa: ché cibo non manca o bevanda».

Dissi cosí; né indugio frapposero quelli a obbedirmi.

Solo Euriloco, tutti teneva indietro i compagni,

e si volgeva ad essi, con queste veloci parole:

«Poveri noi, dove andiamo? V’è presa la voglia dei guai,

che nella casa di Circe volete cacciarvi? Ma quella

ci muterà quanti siamo in lupi, in maiali, in leoni,

per poi tenerci a forza li attorno, a far guardia alla casa.

Come il Ciclope, quando ci chiuse nell’antro i compagni,

ch’entro vi s’eran cacciati con questo imprudente d’Ulisse,

e per la sua follia lasciaron la vita anche quelli».

Questi i suoi detti. E allora mi corse alla mente il pensiero

di sguainare dal fianco robusto l’aguzza mia spada,

e di sbalzargli a terra, d’un colpo, la testa dal busto,

sebben prossimo ei m’era parente. Ma gli altri compagni,

chi di qua, chi di là, mi trattenner con dolci parole:

«Divino Ulisse, questo, se tu non t’opponi, si lasci

qui, che rimanga presso la nave, che guardi la nave:

noi ti seguiamo tutti di Circe alla sacra dimora».

Dissero; e giú dalla nave discesi, lasciarono il mare;

né già rimase Euriloco a guardia del concavo legno;

ma ci seguí: ché troppo temé la mia fiera minaccia.

Fra le sue mura Circe frattanto a quegli altri compagni

diede lavacri, ed unger li fece di liquido ulivo,

poscia vestire li fece di tuniche e manti villosi;

e li trovammo lí, che tutti sedevano a mensa.

Or, come gli uni gli altri si videro, e furono insieme,

pianti levarono e lagni, che tutta echeggiava la casa;

e la divina signora si fece a me presso, e mi disse:

«O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse,

non sollevate piú questi ululi tristi. So bene

quanti travagli avete sofferti nel mare pescoso,

quanto di voi sterminio per terra hanno fatto empie genti.

Ora, su via, pascete del cibo, bevete del vino,

sin che di nuovo in petto sentiate rinascer l’ardire,

come allorché da prima lasciaste le zolle paterne

d’Itaca alpestre: ché adesso voi siete spossati e scorati,

al naufragio sempre volgendo la mente; né in cuore

serenità vi fulge, ché troppo fu il vostro patire».

Disse; e il cuor nostro prode convinse con quelle parole.

E qui, giorno per giorno, restammo lo spazio d’un anno,

a satollarci di carne, che tanta ce n’era. e di vino.

Ma quando un anno fu trascorso, stagione a stagione,

furon compiuti i mesi, compiute le lunghe giornate,

Icosi, trattomi a parte, mi dissero i cari compagni:

«Diletto Ulisse, è tempo che d’Itaca tu ti ricordi,

se pur vuole il destino che salvo tu rieda, che giunga

alla diletta terra tua patria, e all’eccelsa tua casa».

Dissero; e fu convinto da quelle parole il mio cuore.

Tutto quel giorno, dunque, sinché tramontato fu il sole,

sedemmo a mensa, carni cibammo, trincammo vin dolce.

Quando s’immerse il sole nel mare, e la tenebra giunse,

quelli nell’alla ombrosa magione si giacquero in sonno;

ed io, com’ebbi il letto di Circe bellissima asceso,

strinsi alla Dea le ginocchia, volgendole questa preghiera:

«Circe, mantieni oramai la promessa che tu mi facesti

di rimandarmi a casa: ché fiero desio me ne punge

ed i compagni miei: ché appena lontana tu sei,

tutti mi vengono attorno piangendo, e mi spezzano il cuore».

Dissi. E rispose queste parole la diva signora:

«O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse,

non rimarrete, no, contro voglia, fra queste mie mura;

ma devi prima un altro viaggio compire, e d’Averno

e di Persèfone senza pietà visitare le case,

per dimandare all’alma del cieco Tiresia un responso,

all’indovino di Tebe, che sempre ha lo spirito pronto:

ché gli concesse Persèfone, a lui sol fra tutti i defunti,

tale saggezza serbare: ché l’altre sono ombre errabonde».

Questo mi disse: io sentii spezzarmisi il cuore nel petto;

e mi scioglievo in pianto, gittato sul letto, né il cuore

piú mi bastava ch’io vivessi, vedessi la luce”.

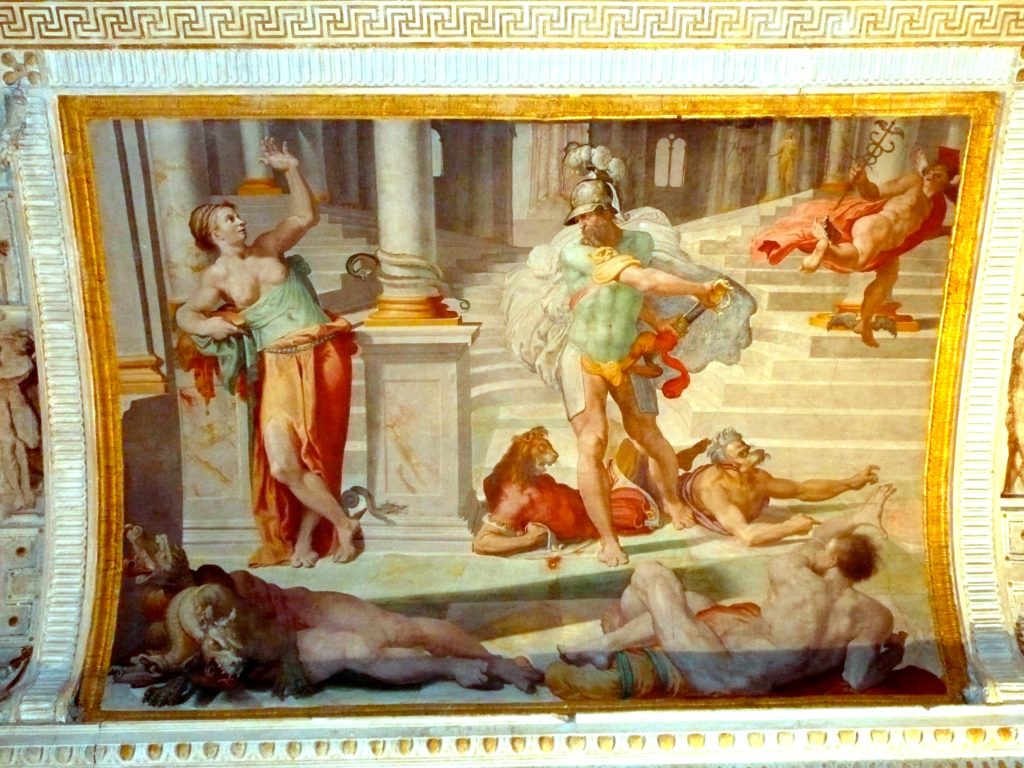

Circe e Ulisse (4) Storia_di_Ulisse _di_Pellegrino_Tibaldi_in_Palazzo_Poggi_(Bologna)_Autore Camerino Farnese(5)

Fine Quarta Parte (Continua)